Giovedì 17 luglio presso gli spazi del Kontiki (Via Cigliano 7) di Torino ha avuto luogo la presentazione di due libri: “Sospesa: Una vita nella trappola dell’Europa” (add editore, 2025) di Mariangela Paone, giornalista di El País, e “Mare Aperto – Storia umana del Mediterraneo centrale” (Einaudi, 2025) di Luca Misculin, giornalista de Il Post. L’evento, organizzato in collaborazione con Medici Senza Frontiere e Mediterranea, ha visto anche gli interventi di Riccardo Gatti e Celeste Mosca, rispettivi collaboratori delle ONG coinvolte.

Quattro voci impegnate nel raccontare alcuni dei volti del Mar Mediterraneo; luogo di migrazione, pirati, tragedie umane, commercio e storicamente al centro di un infinito dibattito politico.

Nonostante la “piccola” dimensione del Mar Mediterraneo, racconta Luca Misculin, questa distesa d’acqua è lo sfondo di continui ed importanti eventi: la guerra russo-ucraina (il Mar Nero è la propaggine orientale del Mediterraneo), il conflitto tra Israele e Striscia di Gaza o il capovolgimento di Bashar al-Assad in Siria sono tutti esempi utili per osservare la centralità geografica, sociale e culturale del Mediterraneo.

Misculin si tuffa in una parentesi storica. Intorno alla fine del ‘400, momento nel quale vengono scoperte le Americhe e di conseguenza si espande l’esplorazione dell’Oceano Atlantico, il Mediterraneo sembra perdere il proprio status di centro del mondo. Gli uomini del tempo, come avviene dopo ogni grande scoperta, sono convinti che il futuro mercantile (ma anche politico) si sposterà velocemente in quella zona che separa l’estremo Ovest europeo dall’Est americano, ma la realtà odierna del Mediterraneo si dimostra essere un capo d’abbigliamento intramontabile, un pino verde anche nel più gelido degli inverni.

Continuando a nuotare nella Storia, Misculin abbraccia un racconto difficile da districare dall’afflato leggendario: l’autore, particolarmente concentrato nello studio del Canale di Sicilia, cita Lampedusa ed il suo antico e profondo legame con i pirati sviluppato tra i tre e i quattrocento anni fa.

L’isola siciliana, parte dell’arcipelago delle Isole Pelagie, è il nodo centrale di un ipotetico Triangolo delle Bermude mediterraneo composto insieme all’Isola di Pantelleria e Malta; grazie alla sua pozione geografica propizia e all’assenza di abitanti, i pirati la trasformano presto in un’importante zona di attracco. I nuovi occupanti si rendono conto essere presente sull’Isola un santuario-grotta, eretto probabilmente al tempo dell’invasione musulmana della Sicilia, e lo trasformano in un luogo di culto tanto per i pirati cristiani, quanto per i musulmani.

Lampedusa si trasforma in zona franca, di rifornimento e di conseguenza in un luogo in cui vige tra pirati la regola di non combattersi all’interno del territorio: tale legge di non belligeranza si estende velocemente anche a tutti quegli schiavi che, in un modo o in un altro (ad esempio, grazie ai naufragi delle imbarcazioni schiaviste su cui navigano), riescono a raggiungerne la riva; giunto sull’Isola, ogni uomo può considerarsi libero.

Misculin, a questo punto, lascia spazio al presente storico: ancora oggi Lampedusa rappresenta per molte persone l’opportunità per una vita migliore e libera da povertà, guerre, fame o dittature.

Il Mar Mediterraneo è un luogo profondamente eterogeneo in cui sono avvenute e avvengono le più disparate attività: dal commercio legale, al contrabbando; da eventi criminali, ad attraversate all’insegna di una vita migliore; da conflitti armati, alla pirateria. È in virtù di questa eterogeneità e vitalità che si dovrebbe prestare sempre attenzione al Mar Mediterraneo curandolo, con spirito di collaborazione nazionale ed internazionale, evitando di girargli le spalle e fingendo sia un problema di qualcun altro.

Mariangela Paone raccoglie il microfono e racconta la storia di Rezwana Sekandari.

Rezwana parte da Kabul (Afghanistan) insieme ai genitori (Naseer e Fatima), due sorelle (Negin e Mehrumah) ed un fratello (Hadith). Ma questo non è un viaggio di piacere come tanti.

Naseer è un giornalista di un’emittente televisiva privata afghana e Rezwana fin da piccola ha la possibilità, grazie ai contatti del padre, di doppiare personaggi delle serie tv americane all’interno della medesima emittente. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 Naseer decide di fuggire da Kabul a causa delle minacce ricevute in risposta alle inchieste svolte sulle autorità locali.

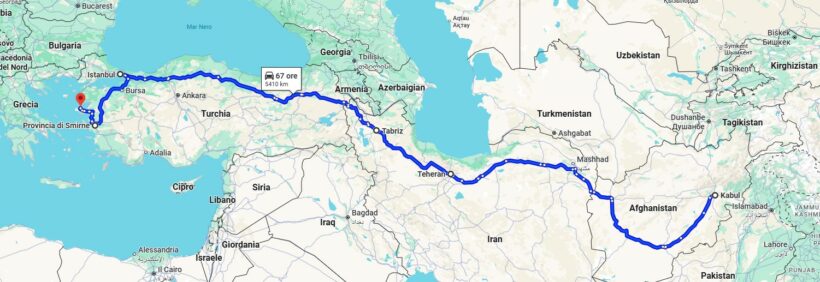

Inizialmente la famiglia cerca un modo per viaggiare in modo sicuro chiedendo all’ambasciata statunitense dei visti per tutti, ma l’organo USA dà la possibilità solo alla madre ed ai figli di lasciare il Paese. Fatima, dunque, rifiuta perché non se la sente di intraprendere da sola un viaggio con quattro bambini. A questo punto la famiglia imbocca l’itinerario alternativo: volano a Teheran (Iran), si spostano dalla capitale a Tabriz (Iran) per poi prendere un autobus diretto verso il confine turco; qui, a bordo di un’automobile, vengono condotti su un furgone che, dopo svariati tentativi, riesce a portarli in territorio turco e poi ad Istanbul (Turchia); la successiva fermata è una spiaggia di Smirne (Turchia) in cui si imbarcano su un’affollata nave di profughi (sono 300 le persone a bordo) in rotta per l’Isola di Lesbo (Grecia). Il 28 ottobre 2015, momento nel quale Rezwana ha 13 anni, la nave di legno su cui la famiglia viaggia affonda a tre chilometri dalla costa; Naseer, Fatima, Negin, Mehrumah e Hadith muoiono annegati. Rezwana viene invece tratta in salvo da un peschereccio turco. La bambina riceve asilo in Grecia e poi riesce a raggiungere la Svezia (il Paese che Naseer sognava di raggiungere fin dal principio) grazie ad una prozia che vi abita. Purtroppo però la storia non è ancora conclusa: al compimento dei 18 anni, Rezwana è costretta a tornare in Grecia a causa del Regolamento di Dublino; viene deportata ad Atene nel febbraio 2020 (luogo in cui tutt’ora abita).

È qui che Mariangela Paone (già a conoscenza fin dal 2015 del caso di Rezwana) interviene decidendo di scrivere un libro impegnato nel raccontare la storia della giovane donna. La giornalista riferisce di averla incontrata la prima volta nel 2021 nella capitale greca, occasione in cui immediatamente Rezwana chiede se sia possibile rintracciare i corpi della sua famiglia. Grazie agli sforzi di quella che Paone chiama la “rete dei fili invisibili” (persone che tengono a galla persone nonostante le falle del sistema di accoglienza), vengono ritrovati nel cimitero di Kato Tritos le tombe della madre (Fatima) e di una delle sorelle (Negin).

Paone passa il microfono a Riccardo Gatti, SAR team leader, SAR advisor e Skipper attualmente legato a Medici Senza Frontiere.

L’attivista denuncia la scelleratezza e la violenza strutturale del sistema di accoglienza, in particolare concentrandosi sul recente Decreto Piantedosi in materia di immigrazione. Quest’ultimo, infatti, mette mano sui metodi di assegnazione dei porti sicuri che comportano la selezione di attracchi lontani dai luoghi di salvataggio (in altre parole, lontani della Sicilia). La conseguenza di tale provvedimento è un drastico aumento dei costi di gestione per le navi ONG (ad esempio, se si salvano dei naufraghi a Sud della Sicilia è spaventosamente più costoso farli sbarcare a Genova che non sull’Isola stessa) e dei tempi di navigazione (ciò che prima si faceva in tre giorni di viaggio, ora ne richiede fino a dieci). Il Decreto Piantedosi è uno strumento di dissuasione che sembra aver funzionato (almeno in parte e momentaneamente): la Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere che ha salvato oltre 16mila persone in mare, ha interrotto nel 2024 le sue attività di salvataggio anche a causa degli eccessivi costi di navigazione per raggiungere i porti sicuri.

Gatti cede la parola a Celeste Mosca, attivista e Rhib driver di Mediterranea. Mosca racconta l’intricata vicenda in cui Mediterranea è coinvolta, un’indagine operata dal GUP del Tribunale di Ragusa. Per ulteriori informazioni in merito, ne ho scritto in precedenza in questo articolo: Il mare affondato: Mediterranea Saving Humans tra CPR, indagini e rifugi.

L’incontro si conclude con una preoccupazione. Misculin e Paone hanno timore dello stigma che vive chiunque si occupi di immigrazione: dai giornalisti, ai divulgatori; dai pochi politici interessati alla protezione dei migranti, agli attivisti; dai volontari, alle associazioni. I due giornalisti guardano con apprensione alla crescita dello stigma perché tale reprobazione può portare le persone a smettere di occuparsi di migrazione e, di conseguenza, alla fuoriuscita del tema migratorio dall’agenda comunicativa.

È necessario ricordarlo: nonostante si parli di migranti in termini numerici, ognuno di loro è un figlio di qualcuno, una persona che ha sogni, progetti, aspirazioni e desideri; come tale va rispettata ed aiutata. È facile far ricadere le responsabilità sugli altri, ma se si vuole indicare la via della democrazia, è necessario sobbarcarsi l’onere di essere un esempio virtuoso.